Entdecke den neuen Lernmodus (Study Mode) von ChatGPT.

Wer mit KI lernt, kennt das Dilemma: Eine Frage eintippen, eine perfekte Lösung erhalten – und am Ende doch nicht genau wissen, warum sie stimmt. Der neue Lernmodus von ChatGPT setzt genau dort an. Statt dir Resultate vor die Füße zu legen, führt er dich mit Leitfragen, Hinweisen und kleinen Wissenschecks Schritt für Schritt durch Aufgaben – vom Matheproblem bis zur Prüfungsvorbereitung. Der Modus steht für eingeloggte Nutzer:innen der Free-, Plus-, Pro- und Team-Pläne bereit; ChatGPT Edu wird nachgezogen. Aktiviert wird alles direkt in der Oberfläche über Tools → „Studieren und Lernen“.

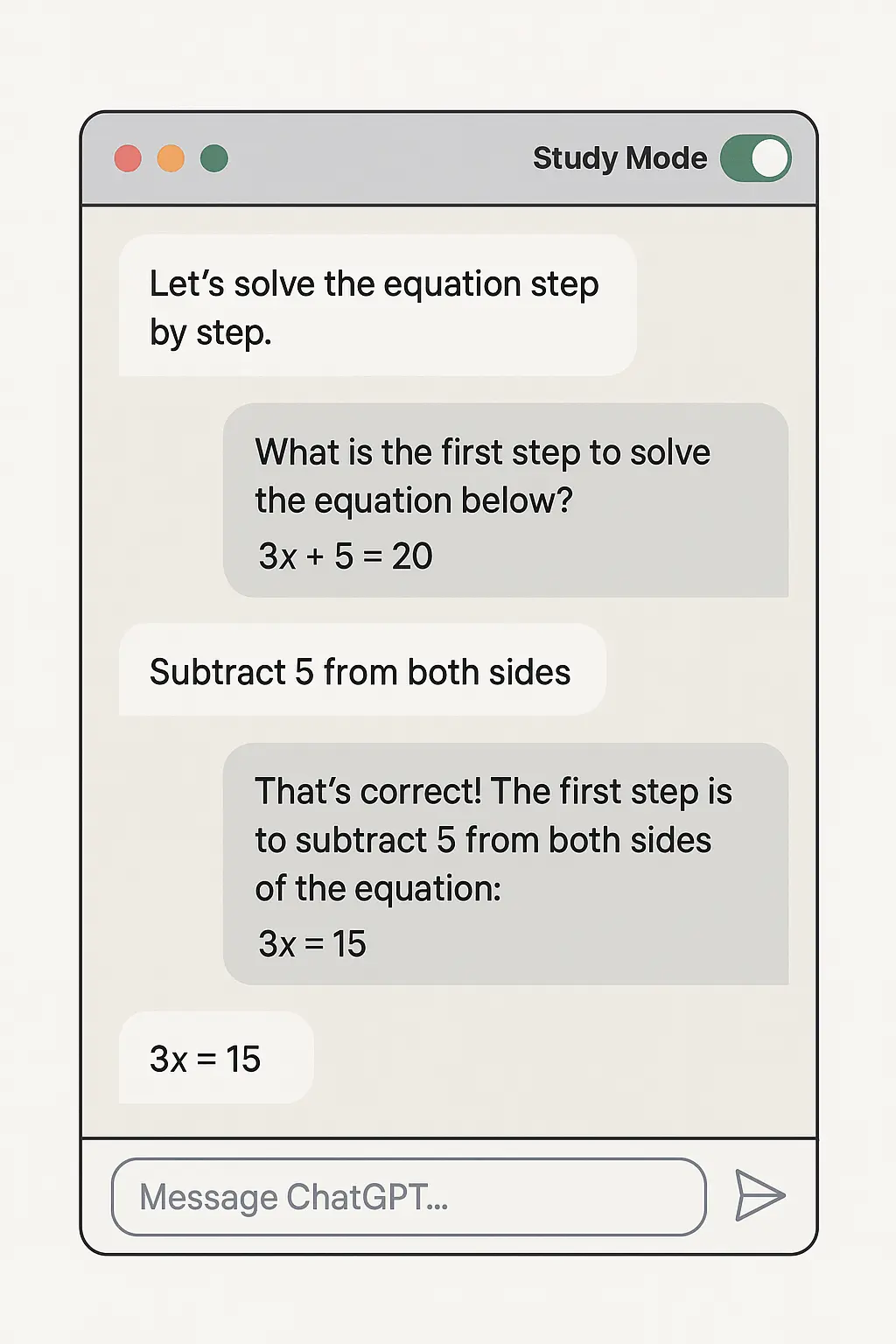

OpenAI beschreibt den Lernmodus als tutorielles Verhalten, das auf pädagogisch kuratierten Systemanweisungen basiert. Dahinter steckt die Idee, nicht die kürzeste, sondern die lernwirksamste Route einzuschlagen: sokratische Fragen, die dich ins Nachdenken bringen; „portionierte“ Antworten, die die kognitive Last reduzieren; Reflexionsfragen, die Metakognition fördern; und kurze Quiz-Elemente, die prüfen, ob das Gelernte wirklich sitzt. Praktisch ist, dass du den Modus jederzeit im Chat ein- und ausschalten kannst – etwa wenn du nach mehreren Hinweisen doch eine kompakte Zusammenfassung brauchst.

In der Anwendung fühlt sich das so an: Du nennst Ziel und Kontext, etwa „Integralrechnung für eine 90-min-Klausur“, und der Lernmodus baut daraus einen Pfad mit Etappen, Übungsaufgaben und Mini-Checks. Nach jedem Schritt wartet er auf dein Signal, bevor es weitergeht, oder fordert dich aktiv zum nächsten Denkschritt auf. Dieses „Scaffolding“ ist besonders hilfreich, wenn Inhalte komplex sind und man leicht den roten Faden verliert.

Die frühen Reaktionen fallen überwiegend positiv aus. Viele Nutzer:innen berichten, dass die Erklärungen klar strukturiert sind und die Rückfragen tatsächlich zu besseren eigenen Lösungen führen. Spannend ist, dass sich der Ansatz nicht nur auf Schulaufgaben beschränkt. Auch bei offenen Entscheidungsproblemen – klassisch etwa „Auto kaufen: ja oder nein?“ – lässt sich die gleiche Logik anwenden, um Optionen zu gewichten und Annahmen sauber zu prüfen.

Trotzdem bleibt der Realismus wichtig. Der Lernmodus ändert nicht die Grundrisiken generativer KI. Auch geführtes Lernen schützt nicht automatisch vor Fehlinformationen. Wer mit Lehrwerk, Skript oder seriösen Quellen gegencheckt, ist klar im Vorteil. Zudem weist OpenAI selbst darauf hin, dass das Verhalten aktuell über Systemanweisungen orchestriert und noch nicht tief im Modellkern verankert ist. Das bedeutet: Es kann zwischen Sitzungen zu leichten Schwankungen kommen – eine engere Integration ist angekündigt.

Seine stärkste Seite zeigt der Lernmodus überall dort, wo Aktivierung wichtiger ist als Geschwindigkeit. Fragen, Hinweise und kleine Tests zwingen zu Zwischenschritten und verhindern, dass man nur Ergebnisse abschreibt. Die strukturierte Aufbereitung in verdaulichen Abschnitten hält die mentale Last im Rahmen, und das Niveau passt sich im Verlauf an: Wer flott antwortet, bekommt anspruchsvollere Aufgaben; wer stockt, erhält zusätzliche Hilfen.

Die Schwächen sind überschaubar, aber real. Faktensicherheit ist kein Selbstläufer, weshalb ein kritischer Blick und Quellenpflicht bleiben. Weil das Verhalten an Instruktionen hängt, kann sich die Qualität kontextabhängig verändern. Und im Unterricht braucht es klare Spielregeln: Der Modus eignet sich hervorragend für Übung, Nachhilfe und formative Phasen – für summative Prüfungen oder Abschlussleistungen ist er nicht gedacht.

Studierende und Schüler:innen profitieren besonders in Übungsphasen: Rechnen, Erklären, Transferfragen – alles, was Denken sichtbar macht. Wer sich ein Ziel setzt, Schrittketten verlangt („Zeig mir jeden Rechenschritt“) und am Ende einen Wissenscheck einfordert, holt am meisten heraus. Lehrkräfte gewinnen ein Werkzeug für formatives Lernen und Hausaufgabencoaching, wenn Transparenzregeln, Quellenpflicht und Grenzen für Prüfungsleistungen definiert sind. Eltern und Lerncoaches wiederum können Lernende zum lauten Denken und Selbsterklären begleiten: Die KI liefert Struktur, der Realitätstest kommt über Buch, Skript oder Musterlösung.

Starte mit einem klaren Ziel („Ich lerne Integralrechnung für eine 90-min-Klausur“) und bitte um einen Lernpfad in mehreren Etappen inklusive kurzer Checks. Bitte die KI, jedes Teilergebnis zu erläutern und nach jedem Schritt auf dein ✅ zu warten – das verhindert, dass du zu schnell konsumierst. Baue eine Fehlerjagd ein, indem du nach typischen Fallen fragst und sie selbst identifizierst. Lass dir Transferaufgaben aus Alltag oder Nachbarfächern generieren, damit Wissen nicht im Lehrbuch stecken bleibt. Plane Wiederholungen mit Spaced Repetition („10 Fragen morgen, 10 in drei Tagen, 15 nächste Woche – Lösungen separat“) und verankere Inhalte mit Quellenankern, die auf Kapitelbegriffe deines Lehrwerks verweisen. So bleibt der Lernmodus kein Selbstzweck, sondern Teil eines Systems, das aus Üben, Reflektieren und Nachschlagen besteht.

Der Lernmodus ist in den Free-, Plus-, Pro- und Team-Plänen verfügbar und lässt sich in ChatGPT über Tools → „Studieren und Lernen“ aktivieren; ChatGPT Edu folgt. OpenAI arbeitet daran, das Lernverhalten tiefer im Modell zu verankern und Funktionen wie Visualisierungen, Ziel- und Fortschrittstracking sowie eine stärkere Personalisierung nachzureichen. Das ist relevant, weil eine tiefere Integration langfristig für mehr Konsistenz sorgen dürfte – und weil Lernende von klareren Fortschrittsanzeigen und individuellen Pfaden spürbar profitieren.

Ja, wenn du bereit bist, aktiv zu üben, Zwischenschritte zu zeigen und Ergebnisse zu prüfen – und wenn du statt eines Antwort-Automaten einen Coach suchst, der fragt, sortiert und dosiert hilft. Mit Vorsicht dort, wo es um Leistungsnachweise geht: Institutionelle Regeln und Quellenpflicht gehen vor, und Inhalte sollten nie ohne Gegencheck übernommen werden. Für Schulen und Hochschulen gilt: Als formatives Werkzeug ist der Lernmodus stark, solange die Rahmenbedingungen klar sind und die Rolle der KI transparent bleibt.

Der Lernmodus ist ein spürbarer Schritt vom „Antwort-Bot“ zum Lernbegleiter. Er macht Denken sichtbar, strukturiert Komplexes und zwingt zu den Schritten zwischen Frage und Lösung. Seine Grenzen – Faktenprüfung, gelegentliche Verhaltensschwankungen, didaktische Einbettung – sind handhabbar, wenn man sie bewusst adressiert. Wer das tut, erhält ein leistungsfähiges, kostenloses Feature für die tägliche Lernroutine – und eine Einladung, Lernen wieder als Prozess zu verstehen, den man selbst in der Hand hat.

Entdecke echte Strategien und die neusten Entwicklungen auf der Welt.